Le Monde

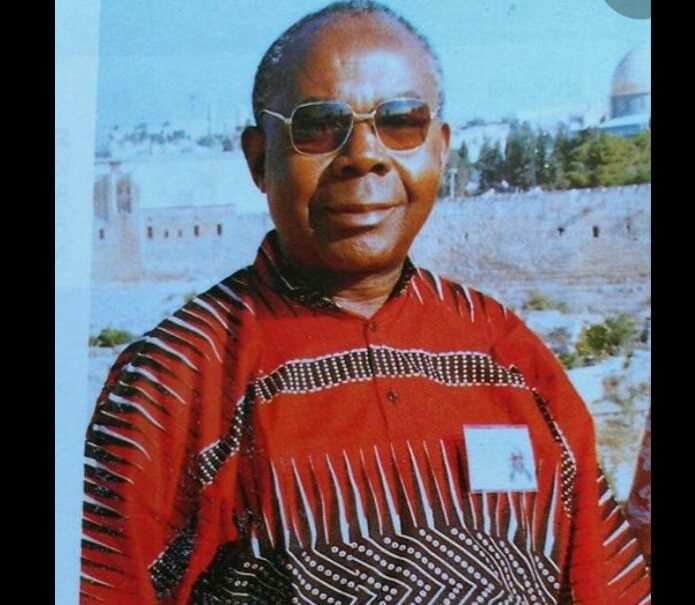

Le procès de l’affaire Mahé, du nom de ce civil ivoirien tué par des soldats français de la force Licorne en 2005, s’est conclu Le 7 décembre par la condamnation de trois anciens militaires et l’acquittement d’un quatrième. Les débats ont passé au scanner la mécanique des ordres et l’éthique du soldat.

La cour d’assises de Paris n’a trouvé aucune excuse aux accusés, car « rien », selon elle, ni leur soumission à la hiérarchie, ni l’impératif qu’avaient alors les militaires de protéger les populations des exactions des « coupeurs de route » locaux tels que Mahé, « ne pouvait justifier qu’un homme blessé et ligoté soit étouffé avec un sac-poubelle ».

Mais alors que le parquet avait requis de l’emprisonnement ferme, le jury a choisi le sursis, en le motivant par des « circonstances exceptionnelles ». L’audience s’est ainsi achevée sur un coup de projecteur aussi inattendu que peu flatteur pour l’opération de l’ONU en Côte d’Ivoire (Onuci), sous mandat de laquelle l’armée française agissait.

Ce faisant, la justice a soulevé une question d’actualité : dans quelles conditions la France déploie-t-elle ses soldats à l’étranger ?

Licorne devait assurer la sécurité dans la « zone de confiance » démilitarisée séparant alors les forces loyalistes du président Gbagbo, au sud, des rebelles, au nord du pays. Une zone de non-droit en réalité, désertée par l’Etat ivoirien, et dans laquelle l’ONU n’avait pas les moyens d’agir. « La situation dans la zone de confiance, les limites imposées à l’action de la force Licorne, l’impuissance de l’Onuci et de sa police, les scènes de crimes » auxquelles étaient confrontés les soldats, « constituent des circonstances exceptionnelles qui, au regard de leur engagement sans faille dans leur mission, sont de nature à atténuer leur responsabilité », dit le verdict.

Chargés de protéger les populations, les militaires effectuaient une mission de police, face aux « coupeurs de route », ces bandes qui, à l’instar de celle de Firmin Mahé, rackettaient et agressaient dans toute la zone. « La mission de l’ONU de séparation entre le sud et le nord a dérivé vers la lutte contre le banditisme. L’ONU sur place n’était pas du tout crédible. La population est venue nous demander des comptes », a indiqué un capitaine.

Tous ont témoigné d’un sentiment d’impuissance totale. Le massacre d’un village, dont les habitants ont été rassemblés une nuit par des miliciens dans une église, puis brûlés vifs, à 300 mètres d’un poste de l’Onuci, a été cité lors du procès comme un exemple tragique. L’organisation de la force d’interposition a posé problème.

Dans la zone, francophone et chrétienne, l’ONU avait déployé des casques bleus bangladais, musulmans et anglophones, qui avaient peu de contacts avec les populations. Licorne devait être la force d’appui de l’Onuci, la situation a été inverse.

Par ailleurs, en cas d’interpellation de personnes armées, les militaires ne pouvaient légalement les retenir. La règle était de les désarmer, de remplir une fiche et de « faire intervenir la police de l’ONU ». Or celle-ci ne disposait d’aucun pouvoir d’enquête ni de police judiciaire.

Elle n’était pas armée. Elle n’était pas basée sur la zone, où elle occupait épisodiquement un poste à Bangolo, de 10 heures à 16 heures. Face aux exactions, le commandement de Licorne a réclamé en vain la présence de gendarmes. « Il y avait un vide juridique en zone de confiance », a confirmé Emmanuel Jennepin, conseiller légal de la force. Arrêtés, les criminels devaient être remis au sud. Ils étaient aussitôt libérés et revenaient dans la zone.

Parce qu’elle revenait à favoriser l’impunité, la « zone de confiance » avait fini par attirer « une concentration de criminels plus importante que dans les régions adjacentes », a témoigné Bernard Wecker, ancien chef des opérations de l’Onuci. En 2006, « le département juridique de l’Onuci a commencé à développer des contacts avec les tribunaux, des premières cellules d’incarcération provisoire ont été mises en place ». Mais « en 2005, il y a eu beaucoup de loupés ».

Face aux auteurs d’exactions, « des conseillers du représentant spécial de l’ONU tenaient des propos très clairs en privé mais beaucoup moins dans les réunions de prise de décisions ».

Un autre enseignement concerne l’usage du feu par les forces onusiennes. Pour elles, la règle posée, la légitime défense, ne soulève généralement pas de problème.

C’est dans les autres cas que les difficultés peuvent surgir sur le terrain. Les « règles d’engagement » de Licorne ont été en partie déclassifiées. « L’usage des armes doit rester un dernier recours », disent-elles.

Face à un milicien ou à un criminel local, les forces devaient d’abord procéder aux sommations : « arrêt des personnes par le recours à des pourparlers », puis « sommations verbales au moins deux fois », éventuellement « accompagnées d’avertissement visuel » tel qu’un appel de phares. Venaient ensuite, « si nécessaire », les tirs de semonce (en l’air). Avant que soient renouvelées les sommations verbales. Alors, l’ouverture du feu pouvait être possible : « demande d’autorisation de tir au PC » à Abidjan, puis « tirs de semonce », « tirs de neutralisation sur ordre » (dans les jambes), enfin « tirs de destruction sur ordre ».

Quand les militaires français avaient arrêté une première fois Mahé, l’un d’eux avait effectué les semonces puis tiré « par réflexe » sans ordre sur l’homme au moment où il avait pris la fuite. Un acte illégal que le procureur avait néanmoins classé sans suite. Parmi les nombreuses leçons de l’affaire Mahé, celle de l’impuissance militaire n’est pas la moindre.

guibert@lemonde.fr

Nathalie Guibert, Analyse

[Facebook_Comments_Widget title= »Commentaire Facebook » appId= »144902495576630″ href= » » numPosts= »5″ width= »570″ color= »light » code= »html5″]

Commentaires Facebook